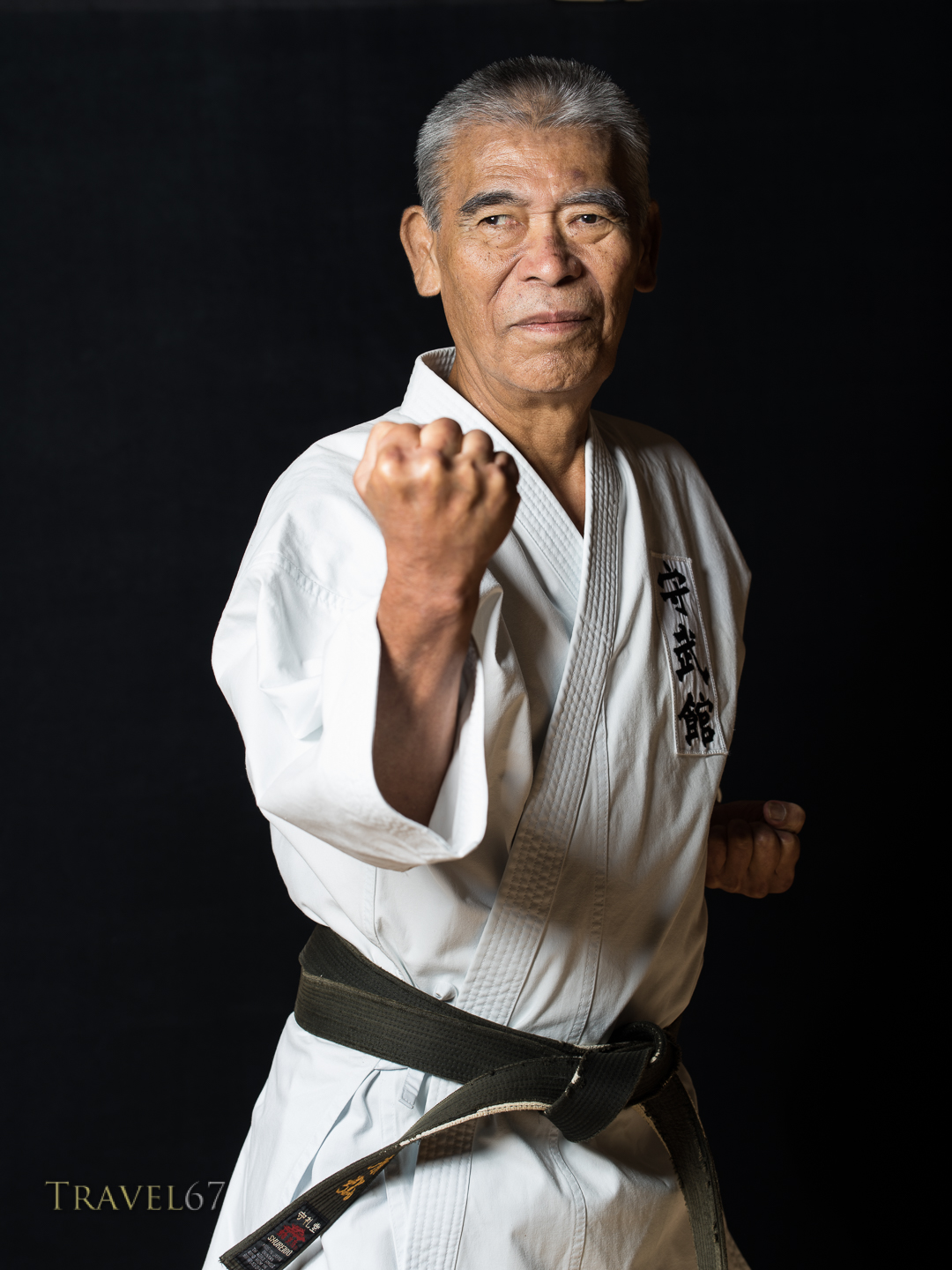

Se forger soi-même.

Ne jamais abandonner.

Cet esprit ne peut être atteint qu’en passant par un entraînement rigoureux avec toute sa volonté.

Me Uema Yasuhiro, 10ème Dan Shubukan

Les arts martiaux d’Okinawa, le karaté et le kobudo, sont des éléments essentiels de la culture des Ryukyu. Comprendre le contexte dans lequel ils se sont développés est essentiel pour appréhender toute l’authenticité de ces arts, au départ secrets, qui furent plus tard modernisés et introduits dans le monde entier.

L’AOKKS a comme but la promotion de ces arts martiaux et de la culture qui les enveloppe si étroitement. Ci-dessous, vous trouverez un résumé de l’histoire de l’île et de ses relations avec la Chine et le Japon ainsi que celle des arts martiaux okinawaiens.

HISTOIRE OKINAWA

- L’archipel des Ryūkyū

- La formation du royaume

- Un royaume prospère

- L’invasion japonaise

- Le rattachement au Japon

- Entre guerre

-

L’archipel des Ryūkyū : carrefour du Pacifique

Okinawa fait partie de l’archipel des Ryūkyū, une chaîne d’îles reliant le sud du Japon à Taïwan. Grâce à sa position stratégique, l’île devient dès le Xe siècle un point d’échange actif entre les cultures d’Asie de l’Est. Ce contexte de brassage culturel favorise une identité propre, ni tout à fait japonaise ni chinoise, mais nourrie par les deux civilisations.

-

La formation du royaume de Ryūkyū

Au XVe siècle, le roi Shō Hashi unifie les trois royaumes insulaires (Hokuzan, Chūzan, Nanzan) pour créer le royaume de Ryūkyū, avec sa capitale à Shuri. Ce royaume indépendant entretient des relations diplomatiques et commerciales étroites avec la Chine Ming, à qui il rend hommage en échange de reconnaissance et de privilèges commerciaux. Des artisans, lettrés et maîtres de combat chinois s’installent à Okinawa, marquant profondément sa culture.

-

Un royaume prospère sous influence chinoise

Pendant plusieurs siècles, le Royaume des Ryūkyū vit une période de prospérité grâce à ses échanges avec la Chine, la Corée, les royaumes d’Asie du Sud-Est et même le Japon. L’administration, la culture écrite, l’étiquette et l’art du combat sont fortement influencés par le modèle chinois. La communauté de Kumemura, près de Naha, devient un centre d’élite savante et martiale, où les échanges culturels sont constants.

-

L’invasion japonaise et la domination du clan Satsuma

En 1609, le clan Satsuma, puissant seigneur féodal du sud du Japon, envahit Ryūkyū. Le royaume reste officiellement autonome, mais devient un État vassal du Japon, tout en continuant à rendre hommage à la Chine pour maintenir ses relations commerciales. Ce double statut transforme Okinawa en zone d’influence ambiguë : culturellement chinoise, mais administrativement contrôlée par le Japon. Le port des armes est interdit à la population, ce qui renforcera plus tard la pratique à mains nues et l’adaptation des outils agricoles en armes.

-

Le rattachement au Japon moderne et la fin du royaume

À la fin du XIXe siècle, avec la Restauration Meiji, le Japon moderne cherche à consolider son territoire. En 1879, le royaume de Ryūkyū est officiellement annexé et devient la préfecture d’Okinawa. Le roi Shō Tai est exilé, et l’administration japonaise impose sa langue, son système scolaire et ses coutumes. Beaucoup d’Okinawaiens vivent cette transition comme une perte de leur identité propre, mais certains y voient aussi l’occasion d’intégrer leurs traditions à la culture japonaise dominante.

-

Entre guerre, occupation et transmission

Durant la Seconde Guerre mondiale, Okinawa est le théâtre d’une bataille dévastatrice en 1945. Après la guerre, l’île est occupée par les États-Unis jusqu’en 1972. Malgré les conflits et les traumatismes, les Okinawaiens conservent leur culture vivante : musique, langue, religion, et arts martiaux. Aujourd’hui encore, Okinawa revendique une identité distincte, façonnée par des siècles d’échanges, de résistances et de fusions, entre Chine, Japon, et influences locales.

HISTOIRE KARATE ET KOBUDO

- L’archipel des Ryūkyū

- Le Tī

- L’influence chinoise

- L’essor du Kobudō

- La formalisation du karaté

- Le XXe siècle

-

Un carrefour maritime influencé par la Chine et le Japon

Situé au sud du Japon, l’archipel des Ryūkyū – dont Okinawa est l’île principale – fut longtemps un carrefour commercial entre la Chine, le Japon, la Corée et l’Asie du Sud-Est. Cette position stratégique permit à Okinawa de développer une culture unique, enrichie par de nombreuses influences étrangères, notamment chinoises. C’est dans ce contexte que naquirent les premières formes d’arts martiaux indigènes.

-

Le Tī : les racines du karaté

Avant même de parler de karaté, les Okinawaiens pratiquaient un art martial traditionnel appelé « Tī », signifiant simplement « main ». Cet art local était basé sur des frappes, des saisies et des projections, et servait autant à la défense personnelle qu’à la discipline du corps. Il était transmis oralement, souvent dans un cadre familial ou de clan.

-

L’influence chinoise et la naissance des styles

Dès le 14e siècle, des échanges avec la Chine apportèrent des techniques de boxe chinoise (quanfa) qui vinrent enrichir le Tī. Ces influences furent particulièrement fortes à Naha, Shuri et Tomari, donnant naissance à trois courants principaux :

- Shurite (style de la noblesse, vif et linéaire)

- Nahate (style plus enraciné, influencé par les boxes du sud de la Chine)

- Tomarite (mélange des deux, plus discret, parfois lié aux milieux portuaires)

-

L’interdiction des armes et l’essor du Kobudō

À plusieurs reprises dans son histoire, Okinawa vit ses habitants privés du droit de porter des armes, notamment sous l’occupation du clan Satsuma (Japon) au 17e siècle. Cela poussa les insulaires à perfectionner leurs arts à mains nues mais aussi à détourner des outils agricoles pour créer un art martial armé : le Kobudō (bō, sai, nunchaku, kama, etc.), développé en secret par les paysans et les villageois.

-

La formalisation du karaté : de l’art secret à l’enseignement public

À la fin du XIXe siècle, Okinawa connaît une transition majeure : l’intégration officielle de l’île au Japon moderne. C’est dans ce contexte que des maîtres comme Itosu Ankō (disciple de Matsumura Sōkon) décident d’enseigner le karaté dans les écoles, rendant public un art jusque-là transmis en secret. Itosu codifie des katas accessibles (les Pinan) et jette les bases pédagogiques du karaté moderne. Son élève Chibana Chōshin, fondateur du style Shōrin-ryū, contribue à préserver l’héritage du Shurite tout en adaptant l’enseignement à une nouvelle ère. D’autres figures majeures comme Higaonna Kanryō (Nahate) et son élève Miyagi Chōjun, fondateur du Gōjū-ryū, affirment leur héritage chinois tout en consolidant les fondations du karaté d’Okinawa.

-

Le XXe siècle : entre préservation et diffusion mondiale

Après l’annexion japonaise, plusieurs maîtres d’Okinawa se rendent sur le continent pour faire connaître leur art. Funakoshi Gichin, élève d’Itosu et d’Azato, introduit le karaté à Tōkyō en 1922, popularisant le mot “karaté-dō” (“la voie de la main vide”) et en faisant un budō à part entière. Pendant ce temps, à Okinawa, des maîtres comme Chibana Chōshin, Mabuni Kenwa (fondateur du Shitō-ryū, issu des trois styles historiques), ou Taira Shinken et Matayoshi Shinpo (figure majeure du kobudō) œuvrent à préserver les racines profondes de l’art. Après la Seconde Guerre mondiale, Okinawa devient une base américaine, et les soldats repartent avec le karaté, accélérant sa diffusion mondiale. Aujourd’hui encore, les styles d’Okinawa restent les gardiens d’une tradition martiale riche, enracinée dans l’histoire des Ryūkyū et dans la pratique sincère des maîtres d’hier.